エチオピアへの出発まで2週間しかない、ということでまずは注射を打たねばと思い部署の人に教えてもらって私の組織のビルの地下2階にあるクリニックへ行きました。国際開発機関だけあって途上国へ行く人へのサポートは慣れたもので、私がエチオピアへ行くというと、じゃあ必要な注射はこれね、とドクターに教えてもらったものが以下の7つ。

1.Hepatitis A(A型肝炎)

2.Hepatitis B(B型肝炎)

3.Meningitis(髄膜炎)3年有効

4.Polio(ポリオ)

5.Tetanus / Diphtheria(破傷風/ジフテリア)10年有効

6.Typhoid(腸チフス)3年有効

7.Yellow Fever(黄熱病)10年有効

残念ながら、私が持っているのは破傷風/ジフテリアだけだったので、6本の注射を一気に打つことに。私は先週4つを一気に打って、あとの残りの2つは今週打つことにしました。B型肝炎の注射は量が多いからか次の日の朝までB型肝炎を受けた側の腕が痛かったです。A型肝炎は2回摂取でB型肝炎は3回接種なのでもちろん今回は間に合わないのでそのうちの1回目だけを打ちました。

マラリアの薬はいくつかあるそうですが、私の国際機関が東アフリカで勧めるものは以下の3つ。

1.Mefloquine(メフロキン)

2.Atovaquone + Proguanil(アトバクオン・プログアニル合剤)

3.Doxycycline(ドキシサイクリン)

メフロキンだけ週に1回しか服用しなくていいので(他の2つは毎日)、念のためメフロキンをもらっておきました。思えば、夫とタンザニアを旅行したときは予防接種が推奨されている国にも関わらず一つも受けて行かなかったので(イエローカードも持たず・・・)実はちょっと危険だったのかなと今更ながら思いました。もうできるだけ注射は打ちたくないので、イエローカードは絶対になくしたくないです。

Sunday, September 30, 2007

Saturday, September 29, 2007

国連フォーラム/DC開発フォーラム合同オフ会

本日はワシントンDC開発フォーラムと国連フォーラムの合同オフ会に参加してきました。場所はKストリートにあるタイ料理のレストラン。参加者約40名のうち約10名はNYからいらっしゃっていました。国連や世銀などの国際機関の職員と学生が比較的多かったように思います。久々の再会だけでなく新たな出会いも多く、楽しい時間を過ごせました。特に国連フォーラムのインタビューで記事を読んだことがある方々やよく両MLで拝見する方々にもお会いできて嬉しかったです。NY在住の方々とお話しして久々にNYに遊びに行きたくなりました。カラオケや日本の本屋が身近にあるって羨ましい!幹事の方々お疲れ様でしたm(_ _)m

Monday, September 24, 2007

今度はエチオピアへ!2ヵ月半行ってきます

無事に、6月まで働いていた某国際機関との新しい契約がおり、10月頭から12月中旬までプロジェクト調査のため東アフリカのエチオピアに行くことになりました!エチオピア料理は大好きだし、現地で開発プロジェクトに関われるなんて、すごーく楽しみです。早速在エチオピア日本大使館で今年の3月まで2年間働いていたY子に連絡し、いろいろ教えてもらいました。Y子がエチオピアにいればよかったのにーと本当に残念です。私がワクワクしている一方で、Tは2ヶ月の中米滞在から戻ってきたばかりなのに今度はエチオピアかい!しかもTの誕生日もサンクスギビングもいないのかい!とちょっとすねた様子。結局は私の性格をよく理解しているので応援してくれていますが、自分のやりたいことばかり優先してTに見放されたなんてことがないように気をつけます。。。それにしても、Tの誕生日は大学院時代の2年間は一緒に祝えたもののその後4年連続で一緒に祝えていないです・・・来年こそは!

というわけで、来週出発なのに何の準備もできていなくて心配ですが(しかもこの組織のトラベル・アレンジメントの仕方もよくわかっていない)プロジェクトに関する膨大な量のドキュメントを読みながらこれからビザや予防接種などの準備をしっかりと進めていきたいと思っています。ちなみに、私の組織の大半の人たちが出張に行く際はビジネスクラスで飛び5つ星のホテルに泊まるそうですが、私のボスはかなりの節約派で最も安いエコノミーで飛びホテルも1泊20ドル程度のゲストハウスに泊まると言っていたので私も彼にならってそうする予定です。ゲストハウスなので朝食などは付きませんが各部屋にバストイレ&キッチンがついていると言っていたのでグアテマラのユースホステルよりはずっと良さそうです。ただインターネットの接続がないのが痛いですが。。。エチオピアでも時間の許す限りたくさんの開発関係者に会いたいと思っているので、もしエチオピアに知り合いがいるという方がいらっしゃいましたら是非ご紹介ください!

というわけで、来週出発なのに何の準備もできていなくて心配ですが(しかもこの組織のトラベル・アレンジメントの仕方もよくわかっていない)プロジェクトに関する膨大な量のドキュメントを読みながらこれからビザや予防接種などの準備をしっかりと進めていきたいと思っています。ちなみに、私の組織の大半の人たちが出張に行く際はビジネスクラスで飛び5つ星のホテルに泊まるそうですが、私のボスはかなりの節約派で最も安いエコノミーで飛びホテルも1泊20ドル程度のゲストハウスに泊まると言っていたので私も彼にならってそうする予定です。ゲストハウスなので朝食などは付きませんが各部屋にバストイレ&キッチンがついていると言っていたのでグアテマラのユースホステルよりはずっと良さそうです。ただインターネットの接続がないのが痛いですが。。。エチオピアでも時間の許す限りたくさんの開発関係者に会いたいと思っているので、もしエチオピアに知り合いがいるという方がいらっしゃいましたら是非ご紹介ください!

Saturday, September 15, 2007

お勧め映画②(途上国関連)

前回はフェルナンド・メイレレス監督の「シティ・オブ・ガッド」と「ナイロビの蜂」をご紹介しましたが、今回も私が個人的にお勧めの途上国関連の映画をご紹介します。

1.ブラッド・ダイアモンド

かなり売れたのでやや今更感がありますが、アフリカ、シエラレオネでの激しく残酷な内戦を描いた映画。かなり強烈です。主演はレオナルド・ディカプリオ、ジェニファー・コネリー、ジャイモン・フンスー。

2.Sierra Leone's Refugee All Stars

ブラッド・ダイアモンドの後にこちらを見てください。シエラレオネの内戦から逃れた難民が、隣国ギニアの難民キャンプで結成した「Refugee All Stars」というバンドのドキュメンタリー映画。UNHCRの支援を受けながら難民キャンプをまわる様子、暗い過去を振り返らずに音楽(レゲエやラップなど)を通して明るい未来へ進もうとする彼らの葛藤や前向きさに心を打たれました。彼らに会って直に彼らの音楽を聞きたいです。

3.God Grew Tired of Us

こちらはスーダンの内戦から脱出した少年たちのドキュメンタリー映画。ケニアの難民キャンプで暮らす少年たちがアメリカ政府に保護され、移民として受け入れられることになり、彼らの初めてのアメリカでの生活に密着。私たちには当たり前のことが彼らにとってはカルチャーショックの連続なわけで、機内食のバターを何かわからず丸ごと食べて「石鹸の味がする」と言ったり、エスカレーターが動いているので乗り方や降り方に戸惑ったり、生まれて一度も電気を使ったことがないのでスイッチにびっくりしたり、見たこともないカラフルなドーナツを不思議そうに味見してみたり。彼らの内戦時の経験に衝撃を受け、家族に対する思いに感動し、彼らのアメリカでのホームシックや寂しさを感じてやりきれない気持ちになりました。この映画は毎日何の不自由もなく便利な生活をしている私たちにたくさんのメッセージを投げかけてくれるので多くのアメリカ人やその他の先進国の人たちに見て欲しいです。ブラッド・ピットが製作総指揮として関わっていて、ナレーターはニコール・キッドマン。

4.Maria Full Of Grace

コロンビア人の17歳の少女マリアがアメリカ・ニューヨークにコカインを密輸するお話。実際にこうして若い女の子たちがお金のために信じがたい危険を侵している現実があると思うとなんておかしな世の中なんだろうと思いました。彼女たちをそうさせてしまうものは何なのか。貧しいだけが原因のすべてではないですが貧困削減は少しでもその解決に役立つだろうと思いました。お勧めの映画です。スペイン語の勉強にもなります。主役のCatalina Sandino Morenoは、この映画でコロンビア人で初めてアカデミー主演女優賞にノミネートされました。

1.ブラッド・ダイアモンド

かなり売れたのでやや今更感がありますが、アフリカ、シエラレオネでの激しく残酷な内戦を描いた映画。かなり強烈です。主演はレオナルド・ディカプリオ、ジェニファー・コネリー、ジャイモン・フンスー。

2.Sierra Leone's Refugee All Stars

ブラッド・ダイアモンドの後にこちらを見てください。シエラレオネの内戦から逃れた難民が、隣国ギニアの難民キャンプで結成した「Refugee All Stars」というバンドのドキュメンタリー映画。UNHCRの支援を受けながら難民キャンプをまわる様子、暗い過去を振り返らずに音楽(レゲエやラップなど)を通して明るい未来へ進もうとする彼らの葛藤や前向きさに心を打たれました。彼らに会って直に彼らの音楽を聞きたいです。

3.God Grew Tired of Us

こちらはスーダンの内戦から脱出した少年たちのドキュメンタリー映画。ケニアの難民キャンプで暮らす少年たちがアメリカ政府に保護され、移民として受け入れられることになり、彼らの初めてのアメリカでの生活に密着。私たちには当たり前のことが彼らにとってはカルチャーショックの連続なわけで、機内食のバターを何かわからず丸ごと食べて「石鹸の味がする」と言ったり、エスカレーターが動いているので乗り方や降り方に戸惑ったり、生まれて一度も電気を使ったことがないのでスイッチにびっくりしたり、見たこともないカラフルなドーナツを不思議そうに味見してみたり。彼らの内戦時の経験に衝撃を受け、家族に対する思いに感動し、彼らのアメリカでのホームシックや寂しさを感じてやりきれない気持ちになりました。この映画は毎日何の不自由もなく便利な生活をしている私たちにたくさんのメッセージを投げかけてくれるので多くのアメリカ人やその他の先進国の人たちに見て欲しいです。ブラッド・ピットが製作総指揮として関わっていて、ナレーターはニコール・キッドマン。

4.Maria Full Of Grace

コロンビア人の17歳の少女マリアがアメリカ・ニューヨークにコカインを密輸するお話。実際にこうして若い女の子たちがお金のために信じがたい危険を侵している現実があると思うとなんておかしな世の中なんだろうと思いました。彼女たちをそうさせてしまうものは何なのか。貧しいだけが原因のすべてではないですが貧困削減は少しでもその解決に役立つだろうと思いました。お勧めの映画です。スペイン語の勉強にもなります。主役のCatalina Sandino Morenoは、この映画でコロンビア人で初めてアカデミー主演女優賞にノミネートされました。

Thursday, September 13, 2007

上杉鷹山

かつてケネディ大統領が最も尊敬する日本人に挙げた“ウエスギ・ヨウザン”。何かのメールマガジンで上杉鷹山の偉大さについて読んだことはあったものの、彼の歴史小説を読んだのは初めてでした。というのも、グアテマラにいる間に知り合いになったJICA職員の方からたまたまお借りしたのです。上巻・下巻と2冊あるのですが、面白すぎて、というか彼の強い信念と実行力に感銘を受けまくって一気に2日で読んでしまいました。途中、感動して涙が止まらなくなることも。。

かつてケネディ大統領が最も尊敬する日本人に挙げた“ウエスギ・ヨウザン”。何かのメールマガジンで上杉鷹山の偉大さについて読んだことはあったものの、彼の歴史小説を読んだのは初めてでした。というのも、グアテマラにいる間に知り合いになったJICA職員の方からたまたまお借りしたのです。上巻・下巻と2冊あるのですが、面白すぎて、というか彼の強い信念と実行力に感銘を受けまくって一気に2日で読んでしまいました。途中、感動して涙が止まらなくなることも。。上杉鷹山は、九州高鍋の小藩から17歳の若さで名門上杉家の養子として米沢藩の藩主の座につき、財政危機に陥って自滅寸前の米沢藩の改革を既存の形式主義にこだわらずに思い切って進めた人です。さまざまな逆風にも耐え、最後まで自分の信念を貫き通した鷹山に大いに励まされました。日本人として彼のような人物が存在したことを誇りに思います。

「藩政改革は民を富ませることにある。藩政府が富むことではない。」 「民は国の宝だ」

と言い続けて本気で改革を実行した鷹山。これを無理やり開発にも当てはめてみるとこんなかんじ→「途上国開発は国民を富ませることにある。途上国政府が富むことではない」

Saturday, September 01, 2007

グアテマラ滞在記:インターンシップ総論

本当は第2週、第3週・・・と順々に書いていこうと思っていたのですが、長くなりそうなのでここで無理やりまとめに入りたいと思います。私は地方巡業のほかに、リサーチのタスクをいただき、約2週間本部にこもってあるテーマについてリサーチ&ペーパー書きをしていました。簡単にご説明すると、私が働いた組織がマイクロインシュランス(日本語で小口保険?)という新しい金融商品の導入を考えていて、グアテマラのマイクロインシュランス市場の動向についてと他の途上国でのマイクロファイナンス機関と保険会社とのパートナーシップの教訓について調べてレポートにしてマネジメントの方々にブリーフィングしました。スペイン語でペーパーを書いたのは初めてだったので、スタッフの人やホテルのグアテマラ人に何度も助けてもらいました。その2週間は、仕事が終わらないんじゃないかと心配で夜もホテルに戻ってから仕事し続けました。めでたくそのタスクが終わったあとは、再び地方巡業に出て、私が調べたことに基づいて健康保険や生命保険などに加入していない顧客にインタビューをして保険商品に対する需要やリスクの調査をしました。私にとっては大変やりがいのある仕事でした。

インターンシップ最終日、カントリー・ディレクターがランチに連れていってくれました。そこで他のスタッフの方々が待ってくれていて、なんとテーブルクロスやチョコなどのプレゼントをいただいてしまいました。これは本当に予想外でした。私の面倒を見てくれたコーディネーターのIの目に涙がたまっているのを見たとき、やばいこれはもらい泣きしてしまうと思ってぱっと目をそらして笑顔でその場を乗り切りました。受付担当のDは、自分の胸に付けていたエンジェルのネックレスをとってこれを見て私を思い出してねといって私にくれました。感動しましたという単純な言葉でしかそのときの感情を表せないのがもどかしいのですが、みんなの心遣いが本当に嬉しかったです。ワシントンに戻ってから、みんなと撮った写真とともに感謝のメールを送りました。

最後に、マイクロファイナンスの組織の問題点や課題などを書こうと思っていたのですが、Tにお世話になった組織を批判するようなことを公のブログに書くべきではないと注意されたので、ここには書かないことにします。私が働かせてもらった組織は、家族のようにスタッフの仲がよくて職場の雰囲気はすごく明るかったです。そのようなところで働くことができて本当にラッキーでした。ホームステイをしながら現地の人の生活を少しでも体験したり、現地の子供たちと一緒に思いっきり遊んだり、一つの地域だけでなくていろいろな地方を訪ねていろいろな人と話したりすることは、途上国の問題点を様々な角度から見て分析するための重要な要素だと改めて感じました。これからもチャンスがあれば(そしてなるべくTに心配をかけないように)どんどんチャレンジしたいです。 (完)

Friday, August 10, 2007

グアテマラ滞在記:出会い

仕事以外でも、多くの貴重な出会いがありました。私のNGOは毎年夏休みの時期にアメリカの大学院生をフィールド調査に送るのですが、ちょうどグアテマラにも3人の大学院生がオハイオ、ウィスコンシン、ニューヨークから来ていて、たまたまラッキーなことに私と同じユースホステルに滞在していたこともあって仲良くなりました。担当の仕事が違ったので一緒に働くことはありませんでしたが、もちろん情報共有は常にしていましたし、週末は一緒に買い物をしたり観光をしたり、平日の夜も500円くらいのワインを買ってリビングルームで飲みながら国連でボランティアをしていたUCLAの子も含め途上国開発についていろいろ語りました。

あと、ホテルのグアテマラ人のスタッフとも仲良くなりました。その中でも、20歳の男の子Aとの会話が印象に残っているのでここに書いておきます。Aはグアテマラの首都から北にバスで12時間ほどの先住民族の村出身で、18歳のときに16歳の奥さんと生まれたばかりの息子を村に残して、首都へ出稼ぎにやってきたそうです。彼は先住民族独自の言語を話し、学校でスペイン語を習う機会はなかったといいます。なので、初めて首都へ来たときはスペイン語が話せないため仕事が見つからず、やっと見つけたのは銃を持って立ち続けるガードマンの仕事でした。これは12時間立ちっぱなしで、休憩は30分しかもらえなかったそうです。そしてテレビを見ながらスペイン語を覚え、今年の春から今のユースホステルでの仕事をゲットしたそうです。彼は、ホテルで午後の3時から朝の6時まで15時間働きます。休みは日曜日のみ。でも、ガードマンの仕事と違って人と話せるし座っていられるからずっと楽しいと言っていました。私には彼が今の仕事にとても満足しているように感じられたので、お給料はいくらなのだろうと思って聞いてみたら、なんと1日15時間働いて5ドル(600円)しかもらえないそうです。いくら物価が安いグアテマラとはいえ、首都の生活費は激安というわけではありません。(マーケットの定食だって1.5~2ドルくらいはします。)そのお金を持って奥さんと息子さんがいる村へ3ヶ月毎に帰るそうです。(それも往復24時間かかるのに休みは3日間のみ。)村に残って家族と一緒に住みたくないの?と聞くと、村には仕事がなく両親の農業を手伝ってももらえる給料はわずかで季節に寄っては収入が全くないときもあるから、自分が首都で稼ぐしかないといいます。じゃあ、奥さんと息子さんを首都に呼んで一緒に暮らしたら?と聞くと、奥さんはスペイン語がしゃべれないので差別を恐れて首都には絶対に住みたくないと言っているそうです。内戦で多くの先住民族が殺されたことも影響しているのだと思います。Aと話していてこのどうにもならない状況にもどかしくなりなんだか悲しくなりました。家族と離れ離れなんてきっと相当辛いだろうと思います。彼は割り切ってホテルの客との出会いをそれなりに楽しみながら働いていますが、やっぱり奥さんだけでなく2歳になる息子に簡単に会えないのは寂しいと思います。

その村には電気と水はあるの?と聞いたら、水はあるが電気はないと言っていました。病院は?と聞くと、徒歩で5時間の隣町にあるそうですが、待たされるし保険がないから高くなるため彼は行ったことはないそうです。つまり、私たちが小さい頃に普通に受けている様々な病気の予防接種だって受けたこともないし、病気や感染症の検査をしたこともないし、奥さんの妊娠&出産ですら病院で診断を受けたことがないといいます。じゃあ、これまで病気になったときはどうしていたの?と聞いたら、Aは「教会に行ってお祈りする」と答えました。彼はカトリック信者で、祈り続ければ病気も治ると信じていました。人間は大昔、病院なんてない中で生まれてきたんだから本来たくましい生命力を備えているのだとは思いますが、首都で生まれたお金持ちの子は何か問題があったらすぐ最新の医療で対処できて予防もできるのに、病院が近くにない田舎で生まれてくる子は常に危険と隣合わせという不公平さは早く是正されなくてはならないと思いました。特にグアテマラは貧富の格差が広がる一方なのです。

で、話をタイトルの「出会い」に戻しますと、国連フォーラムのインタビューで、東京で開発関係者の集まりで一度お会いしたことがあるMさんがUNDPグアテマラ事務所副代表に就任されたことを知り、早速メールしてみました。すぐにお返事をいただき、土曜日にMさんとキューバ人の旦那様と3人でペルー料理をいただきました。スペイン語で話さなくてはと思ってはいたのですが久々に日本語を話せることが嬉しくて気付けば思いっきり日本語で話してしまいました。。。反省。国連のグアテマラでの活動を伺い、Mさんはまだお若いのにUNDPグアテマラ事務所のトップ2としてご活躍していらっしゃることに日本人としてすごい!と素直に感銘を受けました。

あと、4年前、私が大学院に通いながらワシントンDCの日本大使館の経済班でインターンをしていたときに、実は在グアテマラ日本大使館のS大使にお会いしたことがあり(当時はペルーの公使でいらっしゃいました)、せっかくグアテマラに来ているのだから是非またお会いできたらと思い、思い切ってメールを送りました。(今となっては大使に直接メールを送るなんてなんて失礼なことをしたんだろうと顔から火が出る思いです。。。)そうしたら次の日にお返事をいただき、4年ぶりに再びお会いすることができました。お忙しい中私のような若造に会う時間をとっていただいた大使に心から感謝しています。日本の対グアテマラ援助についてのお話を興味深く伺いました。

他にも、JICAグアテマラ事務所にも訪問し、数回夜の飲み会に参加させていただいたりして楽しかったです。グアテマラは日本の企業があまり進出していないので日本人コミュニティーは小さいそうです。治安が良くないため自由があまりない生活を強いられていて大変そうに感じました。

あと、ホテルのグアテマラ人のスタッフとも仲良くなりました。その中でも、20歳の男の子Aとの会話が印象に残っているのでここに書いておきます。Aはグアテマラの首都から北にバスで12時間ほどの先住民族の村出身で、18歳のときに16歳の奥さんと生まれたばかりの息子を村に残して、首都へ出稼ぎにやってきたそうです。彼は先住民族独自の言語を話し、学校でスペイン語を習う機会はなかったといいます。なので、初めて首都へ来たときはスペイン語が話せないため仕事が見つからず、やっと見つけたのは銃を持って立ち続けるガードマンの仕事でした。これは12時間立ちっぱなしで、休憩は30分しかもらえなかったそうです。そしてテレビを見ながらスペイン語を覚え、今年の春から今のユースホステルでの仕事をゲットしたそうです。彼は、ホテルで午後の3時から朝の6時まで15時間働きます。休みは日曜日のみ。でも、ガードマンの仕事と違って人と話せるし座っていられるからずっと楽しいと言っていました。私には彼が今の仕事にとても満足しているように感じられたので、お給料はいくらなのだろうと思って聞いてみたら、なんと1日15時間働いて5ドル(600円)しかもらえないそうです。いくら物価が安いグアテマラとはいえ、首都の生活費は激安というわけではありません。(マーケットの定食だって1.5~2ドルくらいはします。)そのお金を持って奥さんと息子さんがいる村へ3ヶ月毎に帰るそうです。(それも往復24時間かかるのに休みは3日間のみ。)村に残って家族と一緒に住みたくないの?と聞くと、村には仕事がなく両親の農業を手伝ってももらえる給料はわずかで季節に寄っては収入が全くないときもあるから、自分が首都で稼ぐしかないといいます。じゃあ、奥さんと息子さんを首都に呼んで一緒に暮らしたら?と聞くと、奥さんはスペイン語がしゃべれないので差別を恐れて首都には絶対に住みたくないと言っているそうです。内戦で多くの先住民族が殺されたことも影響しているのだと思います。Aと話していてこのどうにもならない状況にもどかしくなりなんだか悲しくなりました。家族と離れ離れなんてきっと相当辛いだろうと思います。彼は割り切ってホテルの客との出会いをそれなりに楽しみながら働いていますが、やっぱり奥さんだけでなく2歳になる息子に簡単に会えないのは寂しいと思います。

その村には電気と水はあるの?と聞いたら、水はあるが電気はないと言っていました。病院は?と聞くと、徒歩で5時間の隣町にあるそうですが、待たされるし保険がないから高くなるため彼は行ったことはないそうです。つまり、私たちが小さい頃に普通に受けている様々な病気の予防接種だって受けたこともないし、病気や感染症の検査をしたこともないし、奥さんの妊娠&出産ですら病院で診断を受けたことがないといいます。じゃあ、これまで病気になったときはどうしていたの?と聞いたら、Aは「教会に行ってお祈りする」と答えました。彼はカトリック信者で、祈り続ければ病気も治ると信じていました。人間は大昔、病院なんてない中で生まれてきたんだから本来たくましい生命力を備えているのだとは思いますが、首都で生まれたお金持ちの子は何か問題があったらすぐ最新の医療で対処できて予防もできるのに、病院が近くにない田舎で生まれてくる子は常に危険と隣合わせという不公平さは早く是正されなくてはならないと思いました。特にグアテマラは貧富の格差が広がる一方なのです。

で、話をタイトルの「出会い」に戻しますと、国連フォーラムのインタビューで、東京で開発関係者の集まりで一度お会いしたことがあるMさんがUNDPグアテマラ事務所副代表に就任されたことを知り、早速メールしてみました。すぐにお返事をいただき、土曜日にMさんとキューバ人の旦那様と3人でペルー料理をいただきました。スペイン語で話さなくてはと思ってはいたのですが久々に日本語を話せることが嬉しくて気付けば思いっきり日本語で話してしまいました。。。反省。国連のグアテマラでの活動を伺い、Mさんはまだお若いのにUNDPグアテマラ事務所のトップ2としてご活躍していらっしゃることに日本人としてすごい!と素直に感銘を受けました。

あと、4年前、私が大学院に通いながらワシントンDCの日本大使館の経済班でインターンをしていたときに、実は在グアテマラ日本大使館のS大使にお会いしたことがあり(当時はペルーの公使でいらっしゃいました)、せっかくグアテマラに来ているのだから是非またお会いできたらと思い、思い切ってメールを送りました。(今となっては大使に直接メールを送るなんてなんて失礼なことをしたんだろうと顔から火が出る思いです。。。)そうしたら次の日にお返事をいただき、4年ぶりに再びお会いすることができました。お忙しい中私のような若造に会う時間をとっていただいた大使に心から感謝しています。日本の対グアテマラ援助についてのお話を興味深く伺いました。

他にも、JICAグアテマラ事務所にも訪問し、数回夜の飲み会に参加させていただいたりして楽しかったです。グアテマラは日本の企業があまり進出していないので日本人コミュニティーは小さいそうです。治安が良くないため自由があまりない生活を強いられていて大変そうに感じました。

Saturday, August 04, 2007

グアテマラ滞在記:インターンシップ第1週目

インターンの最初の1週間は、私の希望通り、ひたすら地方をまわりました。営業についていったり、プログラム開始の手続きや実際にお金をデリバリーするところに立ち会ったり、お客さんのミーティングに参加したり、地方事務所の会議に参加したりしました。首都の中で最も治安が悪い地域にも行きました。あとから、その地域は日本大使館が「如何なる目的であれ立ち入らないことをおすすめする地域」に指定していることを知りました。JICAや日本大使館の職員はその地域には入れないそうなので、グアテマラのNGOだからこそそういう犯罪が多発していて支援を必要としている地域で活動ができるのだと思いました。首都から地方へは車で、現地での移動は徒歩か、日本でいう新聞配達用のバイクの二人乗りになります。バイクの二人乗りは、はっきりいって恐怖でした。ローンオフィサーが運転するバイクの後ろに乗るのですが、ヘルメットなんてないし、道ががたがたなのでとにかく揺れるんです。(たまに体が浮くほどに。)私はローンオフィサーの肩をがっしり掴んで落っこちないようにと必死だったのですが、私のその必死ぶりがおかしかったらしく他のローンオフィサーたちに笑われました。(私は笑えなかった・・・)

田舎の家々をまわって現地の人たちの生活ぶりを垣間見れたのは、日本やワシントンDCやグアテマラの首都では経験できなかったことで、私を受け入れてくれたNGOのおかげだと本当に感謝しています(しかも治安がよくないのでグアテマラ人と一緒に行動できたことはよかった)。6畳くらいの部屋にベッドが2つあるだけで、そこで6人の家族が暮らしていたり、ベッドが足りないからといってハンモックを子供たちにベッド代わりに使わせていたり、3つの家族が共同で使っているトイレはひとつしかなく、しかもその便器のすぐ横が料理をするところであったり、壁と屋根は木とトタン板でできていて雨漏りのせいで床が半分腐っていたりと、日本では考えられないような大変な環境で生活している人たちがいることをこの目で見て心に焼き付けました。

私のボスの話を聞きながらも手を休めることなくトルティーリャを黙々と作り続ける女性。フライパン返しを使わず手で裏返すので「熱くないですか」と聞くと、「私の手の皮は頑丈なんだよ」と額の汗を拭きながら答えてくれました。

私の組織が提供する小さなローン(100ドル~350ドル)だけでは生活に大きな変化を与えることはできないかもしれませんが、それをちょっとずつでも将来に投資して所得が増えるきっかけになってくれればと心から思いました。実際に、ローンがもらえたおかげでミシンを買うことができて民芸品を効率的に作ることができるようになったとか、ローンを使ってカート(手押し車)を買えたおかげでアイスクリームの売り上げが伸びただとか、プログラムの成功例はいくつも耳にしました。アンケートによると、既存の顧客の95%がこのNGOのサービスに満足しているそうです。

Monday, July 30, 2007

グアテマラ滞在記:マイクロファイナンスNGOでのインターン初日

いよいよ念願のマイクロファイナンス機関でのインターン初日です。地元のバスでは犯罪(時には銃を突きつけた)が常時起こっているのでバスには乗らないでください、と外務省のウェブにあったので、朝7時半にホテルからタクシーでNGOに向かいます。こちらでは、勤務開始時間は8時です。タクシーの運転手にだまされることなく無事到着。カントリー・ディレクターは休暇中でペルーの実家に帰っていたので、まずはメールでやりとりをしたコーディネーターのIにご挨拶。彼女は3児の母で、すごく優しい女性で最後まで私のことを自分の娘のように面倒を見てくれました。ひととおり本部のスタッフに自己紹介をしてまわったら、Iに「今日はローンオフィサーと地方をまわるのに付いていってくれる?」と言われ、「もちろんです!」と答え早速地方に向かう車に乗り込みます。

でも気付けば、私以外みんなジーンズにスニーカーで組織のロゴ入りポロシャツを着ています。私はさすがに初日は挨拶をするからスーツでないとと思って黒のタイトスカート&ワンボタンジャケットのスーツにヒールのあるパンプスを履いていたのですが、これは大きな間違えであることを後から思い知らされます。。。

向かった先は、首都から約1時間半のチマルテナンゴという町。今日は新しい顧客に私たちのマイクロファイナンスのプログラムについて紹介する日。ここで簡単にご紹介すると、私の組織は仕事をしている、もしくは仕事をしようとしている女性に対して小口の融資を提供して、それを仕事に投資してもらって所得を増やして生活を少しでも豊かにすることをお手伝いすることを目的としています。こういう仕事がしたいけど資金が足りないとか、もうすこしお金があれば今の仕事をこのように拡大できるとか、何かいいアイディアがあればそれを小さな資金を提供することで支援します。彼女たちの多くはトルティーリャを売ったり洋服や民芸品を作って売ったりフルーツや野菜などを売ったりすることを仕事にしているので、なかなか民間の銀行からローンを組んでお金を借りることができません。そこで私たちのようなNGOが民間の銀行にアクセスのない人たちをサポートしています。

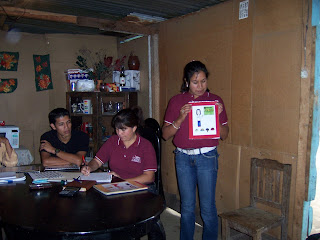

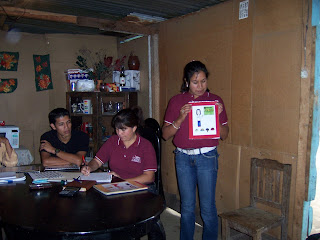

地方でパワーポイントを使ってプレゼンができるわけがないので、私の組織では紙に書いた絵を使ってマイクロファイナンスのプログラムについて紹介します。まるで紙芝居です。

このように、キッチンで説明することもあれば、

庭で説明したり、

テーブルがない家ではベッドに座ってもらって聞いてもらったり、

道端に集まってもらってプレゼンすることもありました。

上の写真は初日だけの写真ではないのですが、話を初日に戻すと、その日は、お客さんからプログラムについて本部に問い合わせがあって、説明にきてほしいと頼まれていたので“紙芝居”をしにいくつかの家をまわり、しかもまわりながら道端でトルティーリャやフルーツなどを売っている女性にパンフレットを渡して営業をするといったかんじでした。車が通れないような狭い道やがたがたの道がほとんどなので、首都からの往復だけは車で、現場では徒歩での移動になります。ローンオフィサーたちが颯爽と地元の人たちに「こんにちは~」と元気に声をかけて歩く中、私はヒールがずぼずぼと泥に入るししかも靴がきつくて足が痛いしで泣きそうになりながら必死についていきました。お客さんから質問が飛ぶとどんどんミーティングが長引き、ランチに行く暇もトイレに行く暇もありませんでした。結局チマルテナンゴを出たのは夕方の6時で、丸1日飲み食いせず、トイレにも行けず状態でした・・・。ローンオフィサーたちは知らぬまに歩きながら持ってきたサンドイッチを食べていたようです。一度午後3時頃、お腹が空いていたらどっかのお店で食べてきていいよと言われたのですが、どこにお店があるのかもわからないし一人だと道に迷いそうだったので大丈夫ですといって断ったのです。そして首都までの帰り道、車内であーお腹がすいたねーという話になり、途中で車を止めて道で売っているコーンスープ1杯30円を午後6時半頃にボスにご馳走になりました。約12時間ぶりのご飯だったので最高に美味しく思えました。それ以降は、必ず食糧をバッグに入れておくようにして、公共のトイレを発見したときは、それがどんなに汚くてももうこれを逃したらトイレに行けるチャンスはないかもしれないとの思いで必ず行くようにしました。

でも気付けば、私以外みんなジーンズにスニーカーで組織のロゴ入りポロシャツを着ています。私はさすがに初日は挨拶をするからスーツでないとと思って黒のタイトスカート&ワンボタンジャケットのスーツにヒールのあるパンプスを履いていたのですが、これは大きな間違えであることを後から思い知らされます。。。

向かった先は、首都から約1時間半のチマルテナンゴという町。今日は新しい顧客に私たちのマイクロファイナンスのプログラムについて紹介する日。ここで簡単にご紹介すると、私の組織は仕事をしている、もしくは仕事をしようとしている女性に対して小口の融資を提供して、それを仕事に投資してもらって所得を増やして生活を少しでも豊かにすることをお手伝いすることを目的としています。こういう仕事がしたいけど資金が足りないとか、もうすこしお金があれば今の仕事をこのように拡大できるとか、何かいいアイディアがあればそれを小さな資金を提供することで支援します。彼女たちの多くはトルティーリャを売ったり洋服や民芸品を作って売ったりフルーツや野菜などを売ったりすることを仕事にしているので、なかなか民間の銀行からローンを組んでお金を借りることができません。そこで私たちのようなNGOが民間の銀行にアクセスのない人たちをサポートしています。

地方でパワーポイントを使ってプレゼンができるわけがないので、私の組織では紙に書いた絵を使ってマイクロファイナンスのプログラムについて紹介します。まるで紙芝居です。

このように、キッチンで説明することもあれば、

庭で説明したり、

テーブルがない家ではベッドに座ってもらって聞いてもらったり、

道端に集まってもらってプレゼンすることもありました。

上の写真は初日だけの写真ではないのですが、話を初日に戻すと、その日は、お客さんからプログラムについて本部に問い合わせがあって、説明にきてほしいと頼まれていたので“紙芝居”をしにいくつかの家をまわり、しかもまわりながら道端でトルティーリャやフルーツなどを売っている女性にパンフレットを渡して営業をするといったかんじでした。車が通れないような狭い道やがたがたの道がほとんどなので、首都からの往復だけは車で、現場では徒歩での移動になります。ローンオフィサーたちが颯爽と地元の人たちに「こんにちは~」と元気に声をかけて歩く中、私はヒールがずぼずぼと泥に入るししかも靴がきつくて足が痛いしで泣きそうになりながら必死についていきました。お客さんから質問が飛ぶとどんどんミーティングが長引き、ランチに行く暇もトイレに行く暇もありませんでした。結局チマルテナンゴを出たのは夕方の6時で、丸1日飲み食いせず、トイレにも行けず状態でした・・・。ローンオフィサーたちは知らぬまに歩きながら持ってきたサンドイッチを食べていたようです。一度午後3時頃、お腹が空いていたらどっかのお店で食べてきていいよと言われたのですが、どこにお店があるのかもわからないし一人だと道に迷いそうだったので大丈夫ですといって断ったのです。そして首都までの帰り道、車内であーお腹がすいたねーという話になり、途中で車を止めて道で売っているコーンスープ1杯30円を午後6時半頃にボスにご馳走になりました。約12時間ぶりのご飯だったので最高に美味しく思えました。それ以降は、必ず食糧をバッグに入れておくようにして、公共のトイレを発見したときは、それがどんなに汚くてももうこれを逃したらトイレに行けるチャンスはないかもしれないとの思いで必ず行くようにしました。

Saturday, July 28, 2007

ニカラグアからグアテマラへ

お世話になったホストファミリーやスペイン語学校のみんなやボランティア先の施設の子供たちにお礼とお別れを告げて、3週間滞在したニカラグアを後にしました。ニカラグアの空港で3週間ぶりに冷房のきいたロビーで涼んでいたら(これまでは扇風機のみの生活だった)、またまた停電が発生。でもさすがに首都の空港だけあってすぐ回復しました。ニカラグアの空港にはゲートが7つしかなく、しかもそのうちの4つは閉鎖されていて乗客らしき人たちも全然いませんでした。首都でこんなに寂しい空港は見たことないな~と思いました。私が乗ったグアテマラ行きはなんと私とイギリス人の女の子の2人だけ!こんな状態で儲かるのかな。

次に向かった先はニカラグアの隣の隣に位置する国グアテマラ。グアテマラはニカラグアより経済は発展していますが、貧富の格差が激しく、しかもすでに良くない治安が近年ますます悪化しています。公用語は一応スペイン語ですが、国民の約半分がマヤ系の先住民族で、彼らは独自の先住民族の言語を使用しています。先住民族の言語といってもキチェやカクチケルやマムなど、20種類以上の言語が存在するそうです。地方農村のマヤ系先住民族の多くは、スペイン語の読み書きができないため、小規模農業以外の職業に就く機会がなく、貧困問題が恒常化しています。首都でも、高層ビルが立ち並ぶ地区もあれば、ひったくりや殺人事件がしょっちゅう起こっている、簡素な住居が隙間なく並んでいる貧民街もあり、貧富の格差がうかがえます。

首都の街中でフルーツを売っている女性とそれを買おうとしている伝統的なマヤの民族衣装を着ている女性たち。

こちらも首都の一角。階段で野菜を売る先住民族の衣装を着た女性。

中央公園に面して建つ国立文化宮殿。内部が見学できます。古代ヨーロッパを思わせる豪華な内装でした。

こんな近代ビルもあります。という証拠に撮ったらあとからこのビルの10階に日本大使館があることを知りました。

ホテルですが、1ヶ月間マイクロファイナンスのNGOで無給で働くので、なんとか安く済ませなければと思ってネットで見つけたユースホステルに滞在することにしました。ホームステイよりは自由だし、いろんな国からボランティアや旅行にきているバックパッカーと出会えるのが魅力でした。でも、安いだけあってマイナス面もあります。バストイレは共同で、ベッドはあまり快適ではない2段ベッド↓

電気は大部屋に豆電球一つのみ↓だから夜になるとすごく暗いです。しかも写真でおわかりのとおり、屋根がコンクリートではなくトタン板なので、大雨が降ると非常にうるさかったです。

あと、このユースホステルの間隣りにディスコがあって、週末は音楽ががんがんにうるさくて窓や壁が揺れていました。(それだけホテルの造りが悪いということです・・・)シャワーは男女共同だったのがいやだったけど、鍵がついていたので我慢しました。1ヶ月ぶりにお湯シャワーを浴びることができたのは何よりも嬉しかったのですが、シャワー室がせまくて身動きができず、ちょっとでも動くとぺらぺらのシャワーカーテンがべたーっと体にくっつくのが気持ち悪かったです。あーやっぱり日本の家のお風呂が一番だな~と感じました。

次に向かった先はニカラグアの隣の隣に位置する国グアテマラ。グアテマラはニカラグアより経済は発展していますが、貧富の格差が激しく、しかもすでに良くない治安が近年ますます悪化しています。公用語は一応スペイン語ですが、国民の約半分がマヤ系の先住民族で、彼らは独自の先住民族の言語を使用しています。先住民族の言語といってもキチェやカクチケルやマムなど、20種類以上の言語が存在するそうです。地方農村のマヤ系先住民族の多くは、スペイン語の読み書きができないため、小規模農業以外の職業に就く機会がなく、貧困問題が恒常化しています。首都でも、高層ビルが立ち並ぶ地区もあれば、ひったくりや殺人事件がしょっちゅう起こっている、簡素な住居が隙間なく並んでいる貧民街もあり、貧富の格差がうかがえます。

首都の街中でフルーツを売っている女性とそれを買おうとしている伝統的なマヤの民族衣装を着ている女性たち。

こちらも首都の一角。階段で野菜を売る先住民族の衣装を着た女性。

中央公園に面して建つ国立文化宮殿。内部が見学できます。古代ヨーロッパを思わせる豪華な内装でした。

こんな近代ビルもあります。という証拠に撮ったらあとからこのビルの10階に日本大使館があることを知りました。

ホテルですが、1ヶ月間マイクロファイナンスのNGOで無給で働くので、なんとか安く済ませなければと思ってネットで見つけたユースホステルに滞在することにしました。ホームステイよりは自由だし、いろんな国からボランティアや旅行にきているバックパッカーと出会えるのが魅力でした。でも、安いだけあってマイナス面もあります。バストイレは共同で、ベッドはあまり快適ではない2段ベッド↓

電気は大部屋に豆電球一つのみ↓だから夜になるとすごく暗いです。しかも写真でおわかりのとおり、屋根がコンクリートではなくトタン板なので、大雨が降ると非常にうるさかったです。

あと、このユースホステルの間隣りにディスコがあって、週末は音楽ががんがんにうるさくて窓や壁が揺れていました。(それだけホテルの造りが悪いということです・・・)シャワーは男女共同だったのがいやだったけど、鍵がついていたので我慢しました。1ヶ月ぶりにお湯シャワーを浴びることができたのは何よりも嬉しかったのですが、シャワー室がせまくて身動きができず、ちょっとでも動くとぺらぺらのシャワーカーテンがべたーっと体にくっつくのが気持ち悪かったです。あーやっぱり日本の家のお風呂が一番だな~と感じました。

Friday, July 27, 2007

ニカラグア滞在記:ボランティア総論

ボランティアは、計2週間やらせてもらいました。せっかく楽しくなってきたので土曜日も働きました。子供がなついてくれるってこんなに幸せな気持ちになれるのか~と再発見でした。甘えん坊の子はすぐ手をつないできたりひざの上にのってくるし、男の子たちは私を驚かせたりしようとして注意を引こうと一生懸命です。2チームに分かれてクイズのゲームをしたときは、チームの名前は何がいい?と聞くと、「日本!」「こっちが日本だよ!」なんて私の出身国名を2チームでとりあっていたときは嬉しくなりました。

でも楽しいことばかりではありませんでした。一度、Mさんが子供が熱があるからと家に帰ってしまったとき、施設とは関係のない悪ガキ少年たち(多分15歳くらいの男の子たち)が荒らしにきて、施設の壁に落書きをはじめました。一人の女の子が私にそれを伝えにきたので、私は外まで注意しに行きました。5回くらい言ったらやっと聞いてくれたのですが、そうしたら今度は小さい男の子たちを連れて施設の裏にある立ち入り禁止の川へ行こうとしたんです。それも他の女の子たちも手伝ってくれて阻止できましたが、私をわざと困らせようとしていることがみえみえで、相当ばかにされていると感じてくやしくなりました。私に子育て経験があって貫禄があったらもっと上手な対応ができたかもしれないと思いました。それ以降はMさんかスペイン語学校の先生に常に一緒にいてもらうようにしました。

施設では、昼食だけが提供されます。それも、小汚いバケツに入った米と豆のみ。その施設には水が引かれていないので、いつも年上の男の子が近所から水をバケツに一杯だけもらってきて、それをコップに入れて子供たちで回し飲みしていました。

ある日、子供たちが外で遊んでいるので小さな子供二人をひざに抱えて彼らの遊びを見ていたときのことです。腕がかゆいなあと思ったら、赤アリが数匹私の腕を登っていたのに気付き、ぱっと払い落としました。どこからきたんだろうと思ったら、右ひざに乗っている男の子Mの髪の毛からだったんです。よく見ると、Mの頭には赤アリが数匹くっついています。さりげなく、Mにシャワーは毎日浴びるの?と聞いたら、「浴びないよ。ぼくのお姉ちゃんたちが先に水を使っちゃうからぼくは毎日は浴びることができない。」と答えました。Mには5人の大きなお姉ちゃんがいるそう。水がなくて今すぐ脱水症状に陥るといった危機感はありませんが、それでも体を清潔に保つことができないのは健康によくないと思いました。

ボランティア活動を通して学んだことはたくさんありますが、充分な水や食糧が足りていることは最低限の生活をするための条件だと改めて思いました。そして私に多くの学ぶ機会と喜びを与えてくれた子供たちに心から感謝しています。穴の開いた汚い洋服を3日続けて着てくる子がいたりシャワーを毎日浴びることができない子がいたり虐待を受けたせいか一言もしゃべってくれない子がいたりしました。私は、直接的でも間接的でもこうした子供たちが笑顔を絶やさずに生活できる環境を作ることに貢献したいと思っています。

でも楽しいことばかりではありませんでした。一度、Mさんが子供が熱があるからと家に帰ってしまったとき、施設とは関係のない悪ガキ少年たち(多分15歳くらいの男の子たち)が荒らしにきて、施設の壁に落書きをはじめました。一人の女の子が私にそれを伝えにきたので、私は外まで注意しに行きました。5回くらい言ったらやっと聞いてくれたのですが、そうしたら今度は小さい男の子たちを連れて施設の裏にある立ち入り禁止の川へ行こうとしたんです。それも他の女の子たちも手伝ってくれて阻止できましたが、私をわざと困らせようとしていることがみえみえで、相当ばかにされていると感じてくやしくなりました。私に子育て経験があって貫禄があったらもっと上手な対応ができたかもしれないと思いました。それ以降はMさんかスペイン語学校の先生に常に一緒にいてもらうようにしました。

施設では、昼食だけが提供されます。それも、小汚いバケツに入った米と豆のみ。その施設には水が引かれていないので、いつも年上の男の子が近所から水をバケツに一杯だけもらってきて、それをコップに入れて子供たちで回し飲みしていました。

ある日、子供たちが外で遊んでいるので小さな子供二人をひざに抱えて彼らの遊びを見ていたときのことです。腕がかゆいなあと思ったら、赤アリが数匹私の腕を登っていたのに気付き、ぱっと払い落としました。どこからきたんだろうと思ったら、右ひざに乗っている男の子Mの髪の毛からだったんです。よく見ると、Mの頭には赤アリが数匹くっついています。さりげなく、Mにシャワーは毎日浴びるの?と聞いたら、「浴びないよ。ぼくのお姉ちゃんたちが先に水を使っちゃうからぼくは毎日は浴びることができない。」と答えました。Mには5人の大きなお姉ちゃんがいるそう。水がなくて今すぐ脱水症状に陥るといった危機感はありませんが、それでも体を清潔に保つことができないのは健康によくないと思いました。

ボランティア活動を通して学んだことはたくさんありますが、充分な水や食糧が足りていることは最低限の生活をするための条件だと改めて思いました。そして私に多くの学ぶ機会と喜びを与えてくれた子供たちに心から感謝しています。穴の開いた汚い洋服を3日続けて着てくる子がいたりシャワーを毎日浴びることができない子がいたり虐待を受けたせいか一言もしゃべってくれない子がいたりしました。私は、直接的でも間接的でもこうした子供たちが笑顔を絶やさずに生活できる環境を作ることに貢献したいと思っています。

Saturday, July 21, 2007

ニカラグア滞在記:ボランティアその後

ボランティア初日は、私の考えが甘かったせいでうまくいきませんでした。ただ子供と戯れていればいいのかと思っていたけど、オウナーのMさんは明らかに私に積極的に子供を指導してほしいと思っている様子。Mさんは常に二人のご自身の赤ちゃんを両手に抱えているので、無理もありません。ボランティアがくるとなると、丸ごとバトンタッチして自分は自分の子供の面倒をみたいと思っているのかもしれません。なんせ二人ともまだ小さいので。ホームステイの家族とボランティア初日について話していたら、ひとつの妙案が浮かんできました。ホームステイ先のIには、7歳と5歳の二人の孫がいるのですが、いつも私に英語を教えてくれと頼んでくるので簡単な英語の単語を一緒に紙に書きながら教えていたんです。これだ!と思って、次の日から英語を教えることにしました。そうしたら、みんな興味津々で、私が例えば「Hola(こんにちは)は英語で何でしょう?」と聞くと、「ハロー!」と叫ぶように喜んで答えてくれました。「Gracias(ありがとう)は?」「サンキュー!」といったかんじで、単純な単語をみんなで声に出して練習するようにしました。そうするとこれは英語でなんていうの?とどんどん聞いてくるのでそれをひとつずつ紙に書いてみんなで声に出して発音するようにしました。2~3歳の子供たちはさすがに英語は理解できないので、紙とクレヨンを渡して絵を描いてもらいました。

私の英語クラスはなかなか好評だったようで、この施設とは関係のない近所の子供たちの友達まで遊びにくるようになりました。私は名前を覚えるのが苦手だったので、初日に書いてもらった自画像に一人一人の名前を書いて、暗記して、常に声をかけるときは名前で呼ぶようにしました。子供たちはやっぱり自分の名前を呼ばれたら親近感を抱くし素直に喜んでくれます。だんだん彼らと仲良くなってきて、私が外にある簡易トイレに行こうとするといつも数人の子供たちがぞろぞろ付いてくるようになりました。おにごっこをすると、必ず私がターゲットになり、いつもせっかく別の子をタッチしてもまたタッチし返されて常におにになるので、ぜーぜー息が止まりませんでした(←もう若くない。。)。きゃーきゃー言いながら逃げまわるので追いかけ甲斐がありますが、あのすばしっこさにはかないません・・・

男の子たちは、私に木にできた実を見せたいと言って草むらの中へ連れていこうとします。私の腰くらいの高さの草がぼうぼうにはえているので、へびが出そうでいやだと言ったらそんなの怖くないよといってさっさと行ってしまい、いや私は怖いよと思ったけど早く早くとせかされるので仕方なく付いていくことに。

Hが猿のように木に登り、マモンというフルーツをとってきてくれました。みどりの梅みたいな形をしていて、まわりに土がついていようと男の子たちは口に入れて食べていましたが私はおなかをこわした後だったので遠慮しました・・。

あと、私が一度トカゲにびびったことがあり、それを見た男の子たちが面白がってトカゲやバッタや変な虫をつかまえて競って私に見せにきました。私も子供のときはバッタなどをつかまえて遊んでいましたが、よくトカゲみたいな気持ち悪い爬虫類を手でつかまえられるようなあと感心しました。日本だったら女の子たちはきゃーきゃー言って逃げそうですが、こちらでは一緒に虫をつんつんしていました。

Wednesday, July 18, 2007

ニカラグア滞在記:ボランティア初日

私のスペイン語学校ではボランティア活動も斡旋していて、私が仲良くなったアメリカ人の子が病院でボランティアをしていたことにも影響を受け、私も子供たちと接するボランティア活動がしたいと願い出ました。そこで学校が紹介してくれた組織は、ニカラグア人の女性が約10年前に立ち上げた、家庭内暴力を受けた子供たちや両親がいない子供たちを預かる施設でした。政府機関からのわずかな寄付金で運営しているので宿泊施設は提供できず、朝から夕方まで子供たちを預かっている保育園のようなイメージです。ただ、年齢に制限はないので、だいたい2歳から13歳くらいの子供たちが出入りしています。

学校の先生の自転車に二人乗りして、その施設に連れていってもらいました。まず、その地域に入っていったら雰囲気ががらっと変わって驚きました。舗装されたコンクリートの道路はなく、がたがたの土の道はごみだらけで、馬やにわとりや野良犬や豚まで(!)がそこらへんをうろうろしています。(ちなみにこの地域ではにわとりの盗み合いが問題になっているそうです。)家も、グラナダの中心地はコンクリートでできた家がほとんどでしたが、ここでは木とトタン屋根でできた質素なものばかりです。

オウナーのMさんに自己紹介をしたら、施設について早口でぺらぺらと説明してくれましたが半分くらいしか理解できず早速焦りました。そうしたら、いきなり子供たちが待っているので早くとせかされ、行ってみたら子供たちが約15人いい子にして座って待っていました。Mさんには、さあ、どうぞと言われ、私は何をしていいのかわからず、まずはMさんが子供たちと遊んでいるところを見たいと言ったら、いやいや、今日はこの子たちは日本からきたあなたに会えると思って楽しみにしていたので、私が仕切ったら嫌がりますよと言い張り、私が何か始めるのを待っている様子。私は更に焦り、何も準備していなかったし、というかまさか私がいきなり指導するとは思っていなかったし、スペイン語の童謡なんて一曲も知らないし、私が子供のとき遊んでいたゴム飛びやけん玉やお手玉や折り紙だってないし、一体何をすればいいのかと本当に途方に暮れました。Mさんと子供たちの視線が痛いので、とりあえず紙とクレヨンを配って絵を描いてもらうことに。何を書けばいいのー?と聞いてくるので、最初、家族の絵と言おうとして、あ、もしかしたら家族が一人もいない子もいるかもしれないと思って、自画像を描いてもらうことにしました。その間に子供のときにやったゲームを思い出そうとするのですが、私が思いつくのはどれも小学生レベルの遊びで、2歳や3歳の子たちにはどうしても無理なのです。こんなに年齢がばらばらな子供たちと一緒に同じことをするって大変だ・・・と思いました。

絵を描き終わった子たちが私にその絵を見せてきて、私は「Muy bien!(上手だね!)」の一言しか言えず自分のスペイン語のボキャブラリーのなさに更に落胆。しかも、私が間違えたスペイン語を言ってそれをわざと繰り返す男の子がいて、むっとすると同時に「くそー」というくやしさが込み上げてきましが、子供の言うことはいちいち気にするべきじゃないと思って知らん振りをしました。その後、外に出て大縄跳びをすることに。大縄跳びに使う縄も、日本のような上等な縄ではなくて、ただの紐。私が縄を回すことになるのですが、日本のペースで縄を回していたら遅い!と文句を言われ、子供たちに代わってもらうことに。すごい速さで回すのでびっくりしました。

私は縄跳びを見ながら、ここは扇風機もなくて蒸し暑いしとにかく緊張して喉がからからだったのでリュックから水を飲もうと思ってボトルを取り出したら、子供たちが「あ、水!ほしい」と寄ってきたのでまるごとあげることに。そうしたら水の取り合いになっていました。この子たちの前でボトルの水を取り出すべきじゃなかったなと反省。

帰り道、ゴミやフンだらけの道を一人で歩きながら自分の無力さを改めて痛感しました。子供たちの前でしゃべるのにこんなに緊張してどうするんだと思いました。そして自分のスペイン語の下手さにも嫌々しました。道端で売っていたコーラを一気飲みしながら、明日からどうやって子供たちと接しようかといろいろ考えをめぐらせました。

Tuesday, July 17, 2007

ニカラグア滞在記:観光

ニカラグア滞在中に、学校の友達とニカラグア人の先生と(といってもみんな20代前半の若者で仲良くなった)いろいろ観光しました。一番感動したのは、カタリーナにあるLaguna de apoyoという湖! 湖を上から見晴らす先にはモンバチョという火山やグラナダの街が見えます。この青い景色には本当に癒されました。

グラナダからバスで約40分の隣町マサヤには、多種多様な民芸品が売られていました。私は木でできたコーヒーカップセットを購入。

葉巻で有名なニカラグア。葉巻が作られている工場を見学しました。アメリカ人のAが葉巻に挑戦していたけどまずいと言っていたので私は挑戦せず。ニカラグアでは1本100円くらいで買えるのに、アメリカでは同じものが1本1,000円もするそうです。イギリス人のEがお土産にご購入。

あと、週末にかけてサン・フアン・デ・スールというビーチにも行きました。外国人も多いですが、ニカラグア人の休暇先としても人気のようです。予想以上に小さなビーチでレストランはどこに行っても観光地だけあって高かったです。

あと、中米最大のニカラグア湖を船に乗ってまわりました。湖自体は非常に汚いのですが、湖には島がいくつもあって(確か小さいのも含めて300個くらい)中でもオメテペ島は淡水湖に浮かぶ世界最大の島で人口3万5千人を有するそうです。私たちは、オメテペ島まで行くには片道4時間もかかるといわれていたので近くの島々をめぐることに。サルが住んでいる島や、アメリカ人がリゾート地として購入したと言われている島(4千万円の価値らしい)などを船から眺めました。

ある島には内戦時に使われていたといわれている大砲がありました↓

ニカラグアには電車がないので、いつも移動はタクシーかバスになります。ビーチなどの遠出になるとタクシーでは行けないので、地元のカラフルなバスを利用。

このバスですが、どんなに満員であろうとあふれんばかりに人をどんどん乗せていきます。2人席に3人座るのは当たり前で、立っていたら押されまくって更に悲惨です。しかも道ががたがたでかなり揺れます。私の隣に座っていた人がマーケットで買ったと思われる魚を持っていてその臭いと揺れに大いに酔いました。一度、バスに人を乗せすぎていたため、警察に停められ、運転手が言い訳をしながら罰金を払っているときバスが30分以上とまり、もちろんエアコンなんてないので動いているときに窓から入ってくる風がなくなったので暑さで死にそうになり、赤ちゃんは泣きわめくは乗客は暑さで文句を言い合うわでかなりのカオス状態に。それでも、一度バスから降りてしまったら自分の立ち位置がなくなってしまうので誰も出ていこうとはしません。私たちはその状況に耐えられなくなり、バスを降りてタクシーが通る地点まで30分くらい歩きました。

あと、大きなバス停にはバス内でジュースやトルティーヤなどの食べ物を売りにくる人たちがいて、ただでさえ混みこみなのにバスが止まった瞬間に無理やり人を押しのけてバスに乗り込んできます。この女性が左手に持っているものはビニール袋に入ったリフレスコという甘いジュース。ストローを差して飲みます。

バスに入り込めなかった人たちはこうして窓から売ります。

バスには募金を集めにくる人もいました。

グラナダからバスで約40分の隣町マサヤには、多種多様な民芸品が売られていました。私は木でできたコーヒーカップセットを購入。

葉巻で有名なニカラグア。葉巻が作られている工場を見学しました。アメリカ人のAが葉巻に挑戦していたけどまずいと言っていたので私は挑戦せず。ニカラグアでは1本100円くらいで買えるのに、アメリカでは同じものが1本1,000円もするそうです。イギリス人のEがお土産にご購入。

あと、週末にかけてサン・フアン・デ・スールというビーチにも行きました。外国人も多いですが、ニカラグア人の休暇先としても人気のようです。予想以上に小さなビーチでレストランはどこに行っても観光地だけあって高かったです。

あと、中米最大のニカラグア湖を船に乗ってまわりました。湖自体は非常に汚いのですが、湖には島がいくつもあって(確か小さいのも含めて300個くらい)中でもオメテペ島は淡水湖に浮かぶ世界最大の島で人口3万5千人を有するそうです。私たちは、オメテペ島まで行くには片道4時間もかかるといわれていたので近くの島々をめぐることに。サルが住んでいる島や、アメリカ人がリゾート地として購入したと言われている島(4千万円の価値らしい)などを船から眺めました。

ある島には内戦時に使われていたといわれている大砲がありました↓

ニカラグアには電車がないので、いつも移動はタクシーかバスになります。ビーチなどの遠出になるとタクシーでは行けないので、地元のカラフルなバスを利用。

このバスですが、どんなに満員であろうとあふれんばかりに人をどんどん乗せていきます。2人席に3人座るのは当たり前で、立っていたら押されまくって更に悲惨です。しかも道ががたがたでかなり揺れます。私の隣に座っていた人がマーケットで買ったと思われる魚を持っていてその臭いと揺れに大いに酔いました。一度、バスに人を乗せすぎていたため、警察に停められ、運転手が言い訳をしながら罰金を払っているときバスが30分以上とまり、もちろんエアコンなんてないので動いているときに窓から入ってくる風がなくなったので暑さで死にそうになり、赤ちゃんは泣きわめくは乗客は暑さで文句を言い合うわでかなりのカオス状態に。それでも、一度バスから降りてしまったら自分の立ち位置がなくなってしまうので誰も出ていこうとはしません。私たちはその状況に耐えられなくなり、バスを降りてタクシーが通る地点まで30分くらい歩きました。

あと、大きなバス停にはバス内でジュースやトルティーヤなどの食べ物を売りにくる人たちがいて、ただでさえ混みこみなのにバスが止まった瞬間に無理やり人を押しのけてバスに乗り込んできます。この女性が左手に持っているものはビニール袋に入ったリフレスコという甘いジュース。ストローを差して飲みます。

バスに入り込めなかった人たちはこうして窓から売ります。

バスには募金を集めにくる人もいました。

Monday, July 16, 2007

ニカラグア滞在記:ホームステイ

最初の1週間は安宿に泊まっていたのですが、学校に勧められて後半の2週間はホームステイをすることに。ホームステイ先の家族には本当にお世話になりました。家には、私の面倒を積極的に見てくれたIと彼女の80歳を超えるご両親と彼女の娘さん3人の計6人が住んでいました。みんな優しく迎え入れてくれて、スペイン語を更に練習することができました。それに、内戦や政府の汚職や宗教など、いろんな話が伺えてとても勉強になりました。内戦時に兄が殺されたこと、電気や水がしょっちゅう止まるのでみんな政府に対して不満があるけど暴動を起こしたら一生牢屋に入れられると思って恐れて不安があっても黙っていること、カトリックを深く信仰していて毎日神にお祈りをささげていれば世の中はよくなると心から信じていること、などが印象に残っています。

あと、学校の先生と話していて面白いなと思ったのは、ニカラグアではお財布を拾ったら警察ではなく、ラジオ局に持っていって落し物の案内をしてもらうそうです。日本では警察に持っていくよ、と言ったら、こちらは警察は汚職の心配があって信用がおけないから誰も持っていかないと言っていました。ブラジルやロシアでも警察の汚職がひどいようですがここニカラグアでもそうみたいです。

ニカラグアのご飯ですが、正直にここに書いてしまうと実はあまり好きではなかったです。とにかく油っぽいのです。目玉焼きは油に浮いたまま出てくるし(しかも半熟状態)、毎日チーズやバナナを揚げたものを食べていた気がします。しかもメインは味のバラエティが少ない豆・米・芋ばかりで、肉や魚や野菜は一日の摂取量に絶対達していないなと感じました。特に、ニカラグアのチーズが臭くて苦手だったのですが、みんなが美味しそうに食べているのに残すわけにはいかないと思ってがまんして全部食べました。毎日単調なご飯だったので友達とご飯を食べにいくときはピリ辛のメキシコ料理やイタリアンに行きました。(残念ながらアジア料理店はなかった。)この時点ですでに日本食が恋しかったです。

ホームステイ先はIの親族の出入りが激しく、ドアは常に開けっ放しでした。外から野良犬や野良猫が入ってきて、キッチンにあるダンボールのゴミ箱をあさっているのを見てちょっと興ざめしました。そのとき私の部屋のドアは絶対開けっ放しにしないと心に誓いました。あと、インコを飼っていて、毎朝5時半になると叫びはじめるのでどんなに寝ていたい週末でもインコに起こされました。私はインコを飼うことは一生ないだろうと思った瞬間です。

途上国にいるんだから虫がたくさんいるのは当然だろうと思われるかもしれませんが、Iの家は清潔面で大丈夫かなと疑問に思えるほど大量の虫が発生しました。一番恐ろしかったのは、ある朝、私が目が覚めたときのことです。ニカラグアは蚊がたくさんにるのでモスキート・ネット(蚊帳)をベッドの周囲にかけて寝るのですが、真上に真っ黒いものが見えるので何かと思って(私は目が悪いので)近づいて見てみると、超巨大なゴキブリが蚊帳の真上にくっついていたんです。近づいて見たことに後悔すると同時に、慌ててベッドから飛び出てアメリカから持ってきた殺虫剤でやっつけました。あんなにでかいゴキブリを見たのは初めてでした。それ以降も私の部屋で何度かゴキブリが発生しましたが、再び蚊帳をのぼってこられては困るので、マットレスの下に蚊帳をはさんで地面には付けないようにしました。ゴキブリがキッチンで発生したとき、Iは手でつかまえようとしていました。。。あと、ご飯を食べているとハエが寄ってくるのは仕方ないのですが、Iの家ではキッチンに使うゴミ箱がフタなしのダンボールなので、その生ゴミのせいでハエがより一層発生していました。私は、最後に渡すお礼のプレゼントは絶対にプラスチックのフタ付きのゴミ箱にしようと思ってマーケットを歩き回って探しましたが、小型のゴミ箱はあっても大きなキッチン用は最後まで見つかりませんでした。首都まで行けばあったのかな・・。あと、アリはそこまで害はないですが、キッチンはありだらけで、食卓の上にも常にちっこいアリがあちらこちらを歩いていました。ちょっとでも目を離したスキにお皿に上ってくることがあるので、気が抜けません。ジュースに虫が浮いていることも。おかげで私は2度おなかをこわし、アメリカのCVSで買ったImodiumという整腸剤にお世話になりました。

あと、学校の先生と話していて面白いなと思ったのは、ニカラグアではお財布を拾ったら警察ではなく、ラジオ局に持っていって落し物の案内をしてもらうそうです。日本では警察に持っていくよ、と言ったら、こちらは警察は汚職の心配があって信用がおけないから誰も持っていかないと言っていました。ブラジルやロシアでも警察の汚職がひどいようですがここニカラグアでもそうみたいです。

ニカラグアのご飯ですが、正直にここに書いてしまうと実はあまり好きではなかったです。とにかく油っぽいのです。目玉焼きは油に浮いたまま出てくるし(しかも半熟状態)、毎日チーズやバナナを揚げたものを食べていた気がします。しかもメインは味のバラエティが少ない豆・米・芋ばかりで、肉や魚や野菜は一日の摂取量に絶対達していないなと感じました。特に、ニカラグアのチーズが臭くて苦手だったのですが、みんなが美味しそうに食べているのに残すわけにはいかないと思ってがまんして全部食べました。毎日単調なご飯だったので友達とご飯を食べにいくときはピリ辛のメキシコ料理やイタリアンに行きました。(残念ながらアジア料理店はなかった。)この時点ですでに日本食が恋しかったです。

ホームステイ先はIの親族の出入りが激しく、ドアは常に開けっ放しでした。外から野良犬や野良猫が入ってきて、キッチンにあるダンボールのゴミ箱をあさっているのを見てちょっと興ざめしました。そのとき私の部屋のドアは絶対開けっ放しにしないと心に誓いました。あと、インコを飼っていて、毎朝5時半になると叫びはじめるのでどんなに寝ていたい週末でもインコに起こされました。私はインコを飼うことは一生ないだろうと思った瞬間です。

途上国にいるんだから虫がたくさんいるのは当然だろうと思われるかもしれませんが、Iの家は清潔面で大丈夫かなと疑問に思えるほど大量の虫が発生しました。一番恐ろしかったのは、ある朝、私が目が覚めたときのことです。ニカラグアは蚊がたくさんにるのでモスキート・ネット(蚊帳)をベッドの周囲にかけて寝るのですが、真上に真っ黒いものが見えるので何かと思って(私は目が悪いので)近づいて見てみると、超巨大なゴキブリが蚊帳の真上にくっついていたんです。近づいて見たことに後悔すると同時に、慌ててベッドから飛び出てアメリカから持ってきた殺虫剤でやっつけました。あんなにでかいゴキブリを見たのは初めてでした。それ以降も私の部屋で何度かゴキブリが発生しましたが、再び蚊帳をのぼってこられては困るので、マットレスの下に蚊帳をはさんで地面には付けないようにしました。ゴキブリがキッチンで発生したとき、Iは手でつかまえようとしていました。。。あと、ご飯を食べているとハエが寄ってくるのは仕方ないのですが、Iの家ではキッチンに使うゴミ箱がフタなしのダンボールなので、その生ゴミのせいでハエがより一層発生していました。私は、最後に渡すお礼のプレゼントは絶対にプラスチックのフタ付きのゴミ箱にしようと思ってマーケットを歩き回って探しましたが、小型のゴミ箱はあっても大きなキッチン用は最後まで見つかりませんでした。首都まで行けばあったのかな・・。あと、アリはそこまで害はないですが、キッチンはありだらけで、食卓の上にも常にちっこいアリがあちらこちらを歩いていました。ちょっとでも目を離したスキにお皿に上ってくることがあるので、気が抜けません。ジュースに虫が浮いていることも。おかげで私は2度おなかをこわし、アメリカのCVSで買ったImodiumという整腸剤にお世話になりました。

Sunday, July 15, 2007

ニカラグア滞在記:最初の1週間が終了

ニカラグアのグラナダという街に来て1週間が経ちました。グラナダは、首都マナグアから車で約1時間の距離に位置するニカラグアの古都です。 スペイン人がニカラグアで最初に創設した街なので、コロニアル様式の建物や教会が立ち並び、通りには馬車が走っています。(馬車はかっこいいのですが、馬や野良犬や野良猫のフンが街中に落ちていて道を歩くときは足元に注意を払わないと危険です。)

ニカラグアのグラナダという街に来て1週間が経ちました。グラナダは、首都マナグアから車で約1時間の距離に位置するニカラグアの古都です。 スペイン人がニカラグアで最初に創設した街なので、コロニアル様式の建物や教会が立ち並び、通りには馬車が走っています。(馬車はかっこいいのですが、馬や野良犬や野良猫のフンが街中に落ちていて道を歩くときは足元に注意を払わないと危険です。)ここで、毎日朝の8時から夕方の5時までスペイン語を勉強し、学校で友達になったヨーロッパやアメリカ・カナダからきている子たちと夜や週末を一緒に飲んだり観光したりして過ごしています。ニカラグアでは、停電と断水が本当によく起きます。電気はほぼ毎日4~5時間止まり、水は一日8時間くらい止まることも。首都のマナグアですら、停電のせいでビジネスがストップしてしまうことがしょっちゅうあるそうです。私のスペイン語の先生が住んでいる地域は、4年前までは水が出ていたのにここ3年間は水が止まったままだそうです。なので、ホースで水が出る地域から水をもらい、それでも足りないので高い水を購入しているとのこと。私は最初の1週間は安宿、後半の2週間はホームステイをしたのですが、断水が終わって水が出た瞬間にみんなあらゆる蛇口を使って桶や樽に水を溜め始めます。断水中はこの溜めた水を使って体を洗ったり料理をしたり洗濯をしたりするのですが、手を洗ったり体を洗ったりするときに両手を使えないのはいかに不便かということを改めて感じました。あと、私が一番困ったのはトイレ。当たり前ですが断水中はトイレが流せないので、みんなそのままなのです。だからかわかりませんが、どのトイレも異臭がひどかったです。どうしても流したいときは、トイレのフタを空けて桶に溜めた水を上からじゃーっと足して流していました。

あと、私が慣れなかったのが水シャワー。こちらではシャワーのお湯が出ないので、いくらニカラグアが熱帯地域に位置して毎日30度を超えるほどの猛暑でも、夜や朝に水のシャワーを浴びるのはやっぱり寒いのです。私はいつも鳥肌を立てながら超特急でシャワーを浴びていました。なのでお湯シャワーを浴びたあとやアツいお風呂に入ったあとのすっきり感・リラックス感は1ヶ月間味わうことはありませんでした。

Saturday, July 14, 2007

Banker to the Poor

I am writing this from an internet cafe in Granada, Nicaragua. It's been more than one week since I got here. I study Spanish from 8am till 5pm every day, but my Spanish is still not good enough to become a fully functional intern at the microfinance NGO in Guatemala. I am a bit worried how I will be able to survive there, but I am also excited about the opportunity to work for microfinance with Guatemalan people.

I am writing this from an internet cafe in Granada, Nicaragua. It's been more than one week since I got here. I study Spanish from 8am till 5pm every day, but my Spanish is still not good enough to become a fully functional intern at the microfinance NGO in Guatemala. I am a bit worried how I will be able to survive there, but I am also excited about the opportunity to work for microfinance with Guatemalan people.I stayed in a cheap youth hostel for the first week, but I decided to try homestay to improve my Spanish. Now I enjoy living with a Nicaraguan family (which includes 3 generations) in an old small house. Nicaragua has a huge problem of its water and electricity services. Water and electricity stop very often. There was no water running for 8 hours a day for the last 3 days and electricity has been down for 2-5 hours every single day since I arrived. I needed to buy lots of water and one more flashlight.

I have a lot of interesting stories to share on my blog, but I want to wait until I find a computer where I can type Japanese so that my parents are able to understand well. I just wanted to introduce a book which I recently finished reading. "Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty" written by Muhammad Yunus, founder of Grameen Bank and 2006 Nobel Peace Prize Winner, was really really interesting. It details how Yunus developed the idea of microcredit and transformed the lives of the poor in Bangladesh. I was very inspired by his work and convinced that microcredit can be a strong means to eradicate global poverty. I would highly recommend it for those who are interested in microfinance!

Monday, July 02, 2007

ニカラグア&グアテマラへ

突然ですが、今週末から中米に行ってきます!現在の仕事の契約が6月でいったん終了したのですが、次の契約が始まるのが9月からということがつい最近判明し、これは有効に使うしかないと思ってネットで見つけたいくつかのマイクロファイナンスのNGOにランダムにレジュメ(履歴書)を送り、一番反応が早かったグアテマラのNGOで働くことに決めました。貧困層に金融サービスを提供するマイクロファイナンスにはずっと前から興味があったので、誰の紹介もなしに突然働かせてくれとお願いしてきた日本人の私を雇ってくれた所長さんに感謝です。グアテマラ人に混じってスペイン語で業務を遂行することにはまだまだ不安があるので、まずはニカラグアでスペイン語研修を受けることにしました。

簡単にニカラグアとグアテマラについて予習。ニカラグアの一人当たりのGDPは約900ドル(ということは国民の月給は平均8千円)で、物価は安い。(ちなみに私が泊まる予定のスペイン語学校提携の宿舎は1日3食付きで1泊12ドル。)1972年の大地震、ニカラグア革命後の約10年に及ぶ内戦によって経済がほぼ破綻。停戦合意を受けて1990年に総選挙が実施されて内戦は実質的に終結。それからは平和構築、民主化、経済自由化を進めていますが、まだ国内9箇所に約7千個の対人地雷が埋設されているそうです。外務省の海外安全ホームページによると、「非合法武装グループの残党に対する掃討作戦が未だ継続しており、注意が必要です。」「凶器や暴力を伴った強盗の凶悪犯罪が増加しており、治安の悪化が懸念されています。」「最近、ニカラグア国内では電力不足による停電・断水が頻繁に発生しており、それに伴う一般市民の抗議活動も盛んになってきました。これら抗議に参加している市民は、突然暴徒化する恐れありますので、抗議場所に近付かないでください。また、断水は長時間に及ぶ場合があります。普段から充分な飲料水・食料を保存し、断水に備えてください。」とのこと。懐中電灯は必須です。

一方、グアテマラは、更に長い36年に及ぶ内戦経験国。内戦終結の1996年まで、多くの先住民が犠牲になったそうです。和平協定が結ばれてから、ゲリラの武装解除を完了させ、現在は経済発展と貧困や治安問題に取り組んでいますが、グアテマラはニカラグア以上に治安が悪い国。青少年凶悪犯罪集団「マラス」による麻薬関連犯罪、一般人に対する強盗、グループ間の抗争は増加していて、2006年の犯罪被害による死亡者数は5,885人で、なんと殺人事件の犯罪発生率は日本の約75倍・・・(!)政府の銃器に関する法整備が遅れていることも問題のようです。一番危険な都市は私が滞在し働く予定の首都グアテマラ・シティで、NGOは街の中心地からはずれたイエローゾーン(“渡航に際しては充分な安全対策を講じる必要のある地域”)に属しています。外務省の滞在に当たっての注意を見ると、「単独行動をしないでください。」「夜間は外出しないでください。」「屋外を徒歩で移動しないでください。(たとえ近距離でも車両で移動してください。徒歩で移動する人は強盗犯の格好の餌食となります。特に、ホテル周辺などは観光客を狙った犯罪が多発しています。)」「バスは利用しないでください。」なんていろいろと無茶なことが書いてあります。(ひとりで外をぶらぶら歩くこともできないのか??)街の中心地に滞在してバスで通おうかと思っていましたが、“バス内での犯罪が多発しています”とあるので、毎日タクシーで通うしかなさそうです。これを読んでいる日本のお父さんお母さん危険なところには行かないのでご安心を。

と、治安問題に目を向けるとさすがにちょっと恐くなりますが、きっと新しい友達もたくさんできて楽しいと思います。実は私はちょうど4年前の大学院1年目を終えた夏にもグアテマラに行ったことがあり、アンティグアという街でホームステイをしながらスペイン語の学校に通ったことがあります。犯罪率の高い首都のグアテマラ・シティは滞在しなかったのですが、アンティグアの街はコロニアル様式の建物や敷石の道などの町並みがきれいで、現地の人たちも優しかったしスペイン語を勉強しに来ている外国人が多いからか危険な思いをしたことはありませんでした。ご飯もグアテマラ産コーヒーも美味しかったし、マヤのティカル遺跡の偉大さにも感動したので、またあの国を訪れることができるのは楽しみです。

それに、私が働く先のNGOはワシントンDCに本部があるこの業界では大きな組織で、途上国ネットワークは広く、グアテマラ国内だけで顧客数は2万人を超えているので、その活動に関われるのはとてもワクワクします。多分短すぎるので末端の仕事しかできないかもしれませんが、できれば地方の出張についていって小口融資がどのような家庭に届けられてそのお金が家族にどのような影響を与えているのかを実際に見て感じてきたいです。

インターネットにどれだけアクセスできるのかわからないのでブログの更新は滞ってしまうかもしれませんが、現地の様子や見て感じたことをまた写真とともに伝えたいと思っています。ワシントンDCには8月末に戻る予定です。それではまた!

簡単にニカラグアとグアテマラについて予習。ニカラグアの一人当たりのGDPは約900ドル(ということは国民の月給は平均8千円)で、物価は安い。(ちなみに私が泊まる予定のスペイン語学校提携の宿舎は1日3食付きで1泊12ドル。)1972年の大地震、ニカラグア革命後の約10年に及ぶ内戦によって経済がほぼ破綻。停戦合意を受けて1990年に総選挙が実施されて内戦は実質的に終結。それからは平和構築、民主化、経済自由化を進めていますが、まだ国内9箇所に約7千個の対人地雷が埋設されているそうです。外務省の海外安全ホームページによると、「非合法武装グループの残党に対する掃討作戦が未だ継続しており、注意が必要です。」「凶器や暴力を伴った強盗の凶悪犯罪が増加しており、治安の悪化が懸念されています。」「最近、ニカラグア国内では電力不足による停電・断水が頻繁に発生しており、それに伴う一般市民の抗議活動も盛んになってきました。これら抗議に参加している市民は、突然暴徒化する恐れありますので、抗議場所に近付かないでください。また、断水は長時間に及ぶ場合があります。普段から充分な飲料水・食料を保存し、断水に備えてください。」とのこと。懐中電灯は必須です。

一方、グアテマラは、更に長い36年に及ぶ内戦経験国。内戦終結の1996年まで、多くの先住民が犠牲になったそうです。和平協定が結ばれてから、ゲリラの武装解除を完了させ、現在は経済発展と貧困や治安問題に取り組んでいますが、グアテマラはニカラグア以上に治安が悪い国。青少年凶悪犯罪集団「マラス」による麻薬関連犯罪、一般人に対する強盗、グループ間の抗争は増加していて、2006年の犯罪被害による死亡者数は5,885人で、なんと殺人事件の犯罪発生率は日本の約75倍・・・(!)政府の銃器に関する法整備が遅れていることも問題のようです。一番危険な都市は私が滞在し働く予定の首都グアテマラ・シティで、NGOは街の中心地からはずれたイエローゾーン(“渡航に際しては充分な安全対策を講じる必要のある地域”)に属しています。外務省の滞在に当たっての注意を見ると、「単独行動をしないでください。」「夜間は外出しないでください。」「屋外を徒歩で移動しないでください。(たとえ近距離でも車両で移動してください。徒歩で移動する人は強盗犯の格好の餌食となります。特に、ホテル周辺などは観光客を狙った犯罪が多発しています。)」「バスは利用しないでください。」なんていろいろと無茶なことが書いてあります。(ひとりで外をぶらぶら歩くこともできないのか??)街の中心地に滞在してバスで通おうかと思っていましたが、“バス内での犯罪が多発しています”とあるので、毎日タクシーで通うしかなさそうです。これを読んでいる日本のお父さんお母さん危険なところには行かないのでご安心を。

と、治安問題に目を向けるとさすがにちょっと恐くなりますが、きっと新しい友達もたくさんできて楽しいと思います。実は私はちょうど4年前の大学院1年目を終えた夏にもグアテマラに行ったことがあり、アンティグアという街でホームステイをしながらスペイン語の学校に通ったことがあります。犯罪率の高い首都のグアテマラ・シティは滞在しなかったのですが、アンティグアの街はコロニアル様式の建物や敷石の道などの町並みがきれいで、現地の人たちも優しかったしスペイン語を勉強しに来ている外国人が多いからか危険な思いをしたことはありませんでした。ご飯もグアテマラ産コーヒーも美味しかったし、マヤのティカル遺跡の偉大さにも感動したので、またあの国を訪れることができるのは楽しみです。

それに、私が働く先のNGOはワシントンDCに本部があるこの業界では大きな組織で、途上国ネットワークは広く、グアテマラ国内だけで顧客数は2万人を超えているので、その活動に関われるのはとてもワクワクします。多分短すぎるので末端の仕事しかできないかもしれませんが、できれば地方の出張についていって小口融資がどのような家庭に届けられてそのお金が家族にどのような影響を与えているのかを実際に見て感じてきたいです。

インターネットにどれだけアクセスできるのかわからないのでブログの更新は滞ってしまうかもしれませんが、現地の様子や見て感じたことをまた写真とともに伝えたいと思っています。ワシントンDCには8月末に戻る予定です。それではまた!

Friday, June 15, 2007

ノルウェー人

約2年前に会社の先輩がメールで送ってきてくれたものをノルウェー在住のKさんのブログで再発見したのでここにシェアさせていただきます。(Kさんありがとうございます。)ちょっと長いですがかなり面白いです。

【ノルウェー人】

+15℃

This is as warm as it gets in Norway, so we'll start here.

これが、ノルウェーでの一番あったかい気温。ここからスタート。

People in Spain wear winter-coats and gloves.

スペイン人は、冬用コートと手袋を使い始める。

The Norwegians are out in the sun, getting a tan.

ノルウェー人は、外で日焼けする。(→大体、上半身裸または水着で)

+10℃

The French are trying in vain to start their central heating.

フランス人は、暖房をつける準備に頑張り始める。

The Norwegians plant flowers in their gardens.

ノルウェー人は、庭に花を植える。

+5℃

Italian cars won't start.

イタリア車は、エンジンがかからなくなる。

The Norwegians are cruising in cabriolets.

ノルウェー人は、オープンカーでドライブを楽しむ。

0℃

Distilled water freezes.

水が、凍る。

The water in Oslo Fjord gets a little thicker.

オスロフィヨルドの水が、少し濃くなる。

-5℃

People in California almost freeze to death.

カリフォルニアの人々は、凍死寸前。

The Norwegians have their final barbeque before winter.

ノルウェー人は、冬前の最後のバーベキューを楽しむ。

-10℃

The Brits start the heat in their houses.

イギリス人は、暖房をつけ始める。

The Norwegians start using long sleeves.

ノルウェー人は、長袖の服を使い始める。

-20℃

The Aussies flee from Mallorca.

オーストラリア人は、マヨルカ島から非難し始める。

The Norwegians end their Midsummer celebrations.

ノルウェー人は、真夏のパーティを終了する。

Autumn is here.

秋が来た。

-30℃

People in Greece die from the cold and disappear from the face of the earth.

ギリシャ人は、凍死し、地球から絶滅する。

The Norwegians start drying their laundry indoors.

ノルウェー人は、洗濯物を室内で乾かし始める。

-40℃

Paris start cracking in the cold.

パリが、寒さで砕け始める。

The Norwegians stand in line at the hotdog stands.

ノルウェー人は、ホットドック屋に列を作り始める。

-50℃

Polar bears start evacuating the North Pole.

白熊は、北極から脱出し始める。

The Norwegian army postpones their winter survival training awaiting real winter weather.

ノルウェー軍は、冬季サバイバルトレーニングを延期し、本当の冬が来るのを待つ。

-70℃

The false Santa moves south.

偽サンタは、南方へ移動する。

The Norwegian army goes out on winter survival training.

ノルウェー軍は、冬季サバイバルトレーニングを開始する。

-183℃

Microbes in food don't survive.

食物に住む微生物は、生存できなくなる。

The Norwegian cows complain that the farmers' hands are cold.

ノルウェーの牛は、世話する農民の手が冷たいと、文句を言い出す。

-273℃

ALL atom-based movent halts.

全ての原子反応が、停止する。

The Norwegians start saying 'Faen, it's cold outside today.'

ノルウェー人は、「ファーン*、今日は寒い」と言い出す。※Faen(ファーン):英語で言う「F」ワード

-300℃

Hell freezes over.

地獄も凍りだす。

Norway wins the Eurovision Song Contest.

ノルウェーは、ユーロヴィジョン・ソング・コンテスト*で優勝する。※ユーロヴィジョン・ソング・コンテスト:恒例のヨーロッパの歌の祭典。各国の代表者が歌い、順位は視聴者の投票で決定。

【ノルウェー人】

+15℃

This is as warm as it gets in Norway, so we'll start here.

これが、ノルウェーでの一番あったかい気温。ここからスタート。

People in Spain wear winter-coats and gloves.

スペイン人は、冬用コートと手袋を使い始める。

The Norwegians are out in the sun, getting a tan.

ノルウェー人は、外で日焼けする。(→大体、上半身裸または水着で)

+10℃

The French are trying in vain to start their central heating.

フランス人は、暖房をつける準備に頑張り始める。

The Norwegians plant flowers in their gardens.

ノルウェー人は、庭に花を植える。

+5℃

Italian cars won't start.

イタリア車は、エンジンがかからなくなる。

The Norwegians are cruising in cabriolets.

ノルウェー人は、オープンカーでドライブを楽しむ。

0℃

Distilled water freezes.

水が、凍る。

The water in Oslo Fjord gets a little thicker.

オスロフィヨルドの水が、少し濃くなる。

-5℃

People in California almost freeze to death.

カリフォルニアの人々は、凍死寸前。

The Norwegians have their final barbeque before winter.

ノルウェー人は、冬前の最後のバーベキューを楽しむ。

-10℃

The Brits start the heat in their houses.

イギリス人は、暖房をつけ始める。

The Norwegians start using long sleeves.

ノルウェー人は、長袖の服を使い始める。

-20℃

The Aussies flee from Mallorca.

オーストラリア人は、マヨルカ島から非難し始める。

The Norwegians end their Midsummer celebrations.

ノルウェー人は、真夏のパーティを終了する。

Autumn is here.

秋が来た。

-30℃

People in Greece die from the cold and disappear from the face of the earth.

ギリシャ人は、凍死し、地球から絶滅する。

The Norwegians start drying their laundry indoors.

ノルウェー人は、洗濯物を室内で乾かし始める。

-40℃

Paris start cracking in the cold.

パリが、寒さで砕け始める。

The Norwegians stand in line at the hotdog stands.

ノルウェー人は、ホットドック屋に列を作り始める。

-50℃

Polar bears start evacuating the North Pole.

白熊は、北極から脱出し始める。

The Norwegian army postpones their winter survival training awaiting real winter weather.

ノルウェー軍は、冬季サバイバルトレーニングを延期し、本当の冬が来るのを待つ。

-70℃

The false Santa moves south.

偽サンタは、南方へ移動する。

The Norwegian army goes out on winter survival training.

ノルウェー軍は、冬季サバイバルトレーニングを開始する。

-183℃

Microbes in food don't survive.

食物に住む微生物は、生存できなくなる。

The Norwegian cows complain that the farmers' hands are cold.

ノルウェーの牛は、世話する農民の手が冷たいと、文句を言い出す。

-273℃

ALL atom-based movent halts.

全ての原子反応が、停止する。

The Norwegians start saying 'Faen, it's cold outside today.'

ノルウェー人は、「ファーン*、今日は寒い」と言い出す。※Faen(ファーン):英語で言う「F」ワード

-300℃

Hell freezes over.

地獄も凍りだす。

Norway wins the Eurovision Song Contest.

ノルウェーは、ユーロヴィジョン・ソング・コンテスト*で優勝する。※ユーロヴィジョン・ソング・コンテスト:恒例のヨーロッパの歌の祭典。各国の代表者が歌い、順位は視聴者の投票で決定。

Saturday, June 09, 2007

ゲイ・パレード

本日は、ワシントンDC毎年恒例のゲイ・パレードの日。一部の道路を封鎖して、デュポン西からはじまり、トーマス・サークルの方までパレードが続きます。年に一度の最大のゲイ・イベントということで私たちも見に行ってきました。ハイヒール・レースのときと同様、すごい人混みで、背の低い私は良く見えませんでしたが、その熱狂ぶりは伝わってきました。(パレードが終わったあとの道路にちらばったゴミがひどかった・・・)とにかくこういうセンシティブなトピックのパレードを堂々とやれるところが(そして大盛り上がりのところが)多種多様なバックグラウンドの人たちが集まるワシントンならではだと思いました。「I love my gay son」とか「I love my lesbian daughter」と書いたプレートを掲げてパレードに参加しているお父さん・お母さんを見てなぜかぐっときてしまいました。このパレードのあとTの同僚のルーマニア人夫婦の家でビールを飲みながらこの時期に世界各地で開催されるゲイ・レズビアンパレードの話になり、ルーマニアはカトリック教徒が多くバッシングがすごかったとのことでした。日本もまだまだ保守的だと思います。でも同じアメリカでも中部・南部に行けば全く違う雰囲気なんだと思いますが。。。少々過激ですが少しでもパレードの様子が伝わりそうな写真を載せておきます。

Subscribe to:

Posts (Atom)